日本発の自転車ブランドJune bikes(ジューンバイクス)のAll Mountain Trail 650Bを納車させていただきました。

日本人の体格に合ったホイールサイズ650B(27.5インチ)のフリーライド系MTBです。このクロモリフレームはレースでガチガチに走るより、トレイルライドを満喫できる仕様になっています。

各部の凝った作りを見てゆきましょう。

特徴的で芸術的なシートステイとチェーンステイの接合部。

エンドはアルミの削り出し部品で、別途交換することで従来からのクイックレリースやスルーアクスル、シングルスピードに対応できます。

野山を力強く駆け回っても安心して身を任せられる丈夫な作り。ヘッドとダウンチューブの接合部分には補強ガセットが施してあります。

野山を力強く駆け回っても安心して身を任せられる丈夫な作り。ヘッドとダウンチューブの接合部分には補強ガセットが施してあります。 リアバックはスペースに余裕のある作りになっており、27.5 x 2.8のセミファットタイヤでも十分に余裕をもって装着できます。(写真は27.5 x 2.1)

リアバックはスペースに余裕のある作りになっており、27.5 x 2.8のセミファットタイヤでも十分に余裕をもって装着できます。(写真は27.5 x 2.1)

フレームビルダーの拘りが見て取れるビス止めされたブラスのヘッドバッジ。

オーナーの所有欲をくすぐりますね。 とりあえず、オーナー様の手持ちのパーツで組み上げましたが、なかなか渋い仕様に収まりました。野山を駆け回るには必要十分なスペックです。

とりあえず、オーナー様の手持ちのパーツで組み上げましたが、なかなか渋い仕様に収まりました。野山を駆け回るには必要十分なスペックです。 T村様 ありがとうございました。

T村様 ありがとうございました。

これから益々MTBライドを楽しまれることでしょう。

写真で振り返る ツール・ド・おきなわ2016 140km②

2回目の普久川ダムの上りに突入。

集団はまだまだ多いが、半分以上の選手はここで脱落するだろう。

そう言う私も昨年はこの坂の上り切る直前で集団から遅れてしまった。

今年はいかに? 18分余りの上り。記録したNPは256W。

18分余りの上り。記録したNPは256W。

今年は少し余裕を持ちながら普久川ダムの上りをクリアーすることができた。

ほっとしたい所だが、ここからがいよいよレースの始まりに過ぎない。

昨年は上り切って右折しての下りで、あっという間に集団が見えなくなった。先頭集団のペースアップに対応するためにじりじりと前方に位置取りする。

私がいる集団は最高速75km/hに達するスピードでかっ飛んで下ってゆく。

そして直ぐに次の振るい落としポイント、学校坂と呼ばれる距離1.8km、勾配7%のパンチが効く坂に突入した。

そして直ぐに次の振るい落としポイント、学校坂と呼ばれる距離1.8km、勾配7%のパンチが効く坂に突入した。

これ位の坂は得意でもある。5分後半、NP285Wで難なくクリア。

今年は終盤まで残れるかもしれない。昨年の悔しさをバネに一年間頑張ってきた。余裕をもって走れているので嬉しさで自然に笑顔になってくる。

ここから暫くはふるい落とすアタックも無く、平穏に集団は進んでいった。

余裕がある脚を試すように時折集団前方に上がると、百戦錬磨のF氏に「まだまだここはポイントではない、集団後方で脚を溜めた方がイイよ」とたしなめられる。

F氏の見立てによると、今年は生き残っている選手が多すぎ、しかもレベルが例年より高いようだとの話しだった。

F氏の見立てによると、今年は生き残っている選手が多すぎ、しかもレベルが例年より高いようだとの話しだった。

さもありなん。後方に目をやるとまだまだ猛者がうじゃうじゃいる。

レースが進むにつれ太陽がギラギラと頭上から照らし出してきた。ボトルの水をグイグイと飲む。

大事な局面で筋肉がケイレンしてしまわないように、水分とミネラルを十分に補給する。 途中のフィードゾーンやなだらかなアップダウンで若干のペースアップはあったものの概ね人数は少なくなることなく大集団のまま最終局面に突入してゆく。

途中のフィードゾーンやなだらかなアップダウンで若干のペースアップはあったものの概ね人数は少なくなることなく大集団のまま最終局面に突入してゆく。

青い空と蒼い海。ここだけ見れば南国ののんびりしたサイクリングだ。 さぁ、レースは最後の振るい落とし、スタートして130km地点から始まる最終局面の羽地ダムの上りに突入した。距離1.6km、勾配7%。

さぁ、レースは最後の振るい落とし、スタートして130km地点から始まる最終局面の羽地ダムの上りに突入した。距離1.6km、勾配7%。

130km走ってきた脚はそうとう堪える。さっきまで平静を装っていた選手達だが、ゼイゼイ息を荒上げ、脚が残っていない選手は次々に脱落してゆく。

ここまで来たらレースのテクニックや駆け引きというより、単純に地脚がある選手がグイグイ上って行く。

ここまで来たらレースのテクニックや駆け引きというより、単純に地脚がある選手がグイグイ上って行く。

やばい、先頭グループから少し間を開けられてしまった。 もう少し、もう少し!

もう少し、もう少し!

回らない脚を無理やり回し、悲鳴を上げる筋肉に喝を入れながら追走する。

もうちょっと、もうちょっとだから、待ってくれ!

少しずつ離れてゆく先頭グループに念を送る。

羽地ダム湖畔に右折すると、前のグループは姿を消していた・・・

あ、あ、今年はこれで終わりか・・・

しかし、レースは未だゴールではない。

ダムから下りきると残り7kmほどゴールまで平坦になる。遅れた第二集団が10人ほどの集団になり、前のグループの追走を開始する。

上手く集団の先頭交代が機能すると前のグループに追いつくかもしれない。 しかし、市民グループの即席のローテーションは機能するはずもなくスピードは上がらなかった。

しかし、市民グループの即席のローテーションは機能するはずもなくスピードは上がらなかった。

ツール・ド・おきなわ140kmのゴールまで残り1km。

それぞれの位置取り、それぞれのけん制、それぞれのタイミングでスプリントを開始だ。

結果:http://www.tour-de-okinawa.jp/PDF/2016/005_results1.pdf

結果:http://www.tour-de-okinawa.jp/PDF/2016/005_results1.pdf

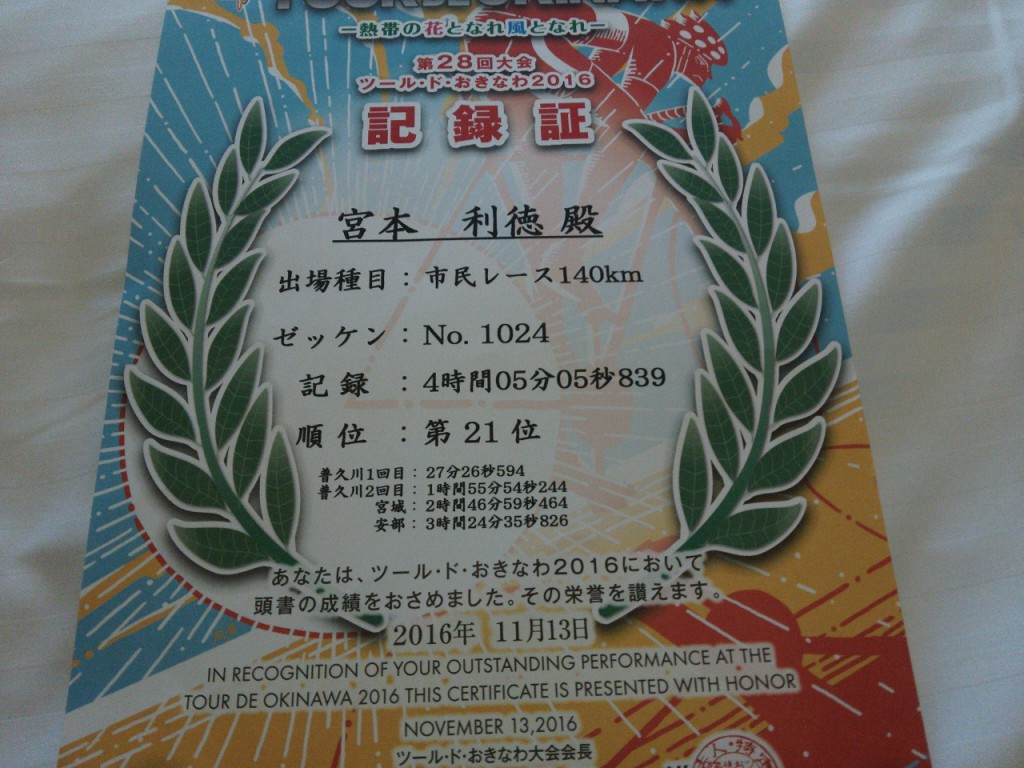

4時間5分5秒、21位。

今年で3回目の挑戦、私のツール・ド・おきなわ140kmは幕を閉じた。

一緒に参加したメンバーもそれぞぞれのタイム、それぞれの順位で無事にゴール。概ね皆、目標を達成したようで満足した表情で写真に写る。

一緒に参加したメンバーもそれぞぞれのタイム、それぞれの順位で無事にゴール。概ね皆、目標を達成したようで満足した表情で写真に写る。

昨年までは全くレースになっていなかったが、今年は残り10kmまではレースに絡めた。何が足りなかったのか、それは自分のなかでは分かっている。

一シーズンの集大成として賭ける価値が ツール・ド・おきなわ には有る!

さぁ、来年の ツール・ド・おきなわ に向けてこの冬からまた頑張ってゆこう!

一年は長いようで短いのだ。

※本記事は先頭固定表示になっています。最新記事はスクロールください。

11月26日(土曜)はショップ練をおこないます。

◆26日(土曜)、当店7時集合~10時終了 ロード走行会

・対象者:初級者~

・走行距離:60㎞程度(南関~玉名方面の平坦、山岳コース)

いよいよ寒くなりましたが、頑張って走りましょう!

写真で振り返る ツール・ド・おきなわ2016 140km①

一週間以上前の出来事ですが、今でも鮮やかに脳裏に焼き付いている今年のツール・ド・おきなわ2016 140km。

ざっくりですが、写真とともに振り返ってみたいと思います。

朝6時過ぎに名護の滞在しているホテルを出発。

例年ならタクシーで移動しているのだが、今年はアップをかねて自走で向かうことにした。  140kmのスタート地点、国頭村の道の駅ゆいゆい国頭までおおよそ30km。交通量の少ない海岸線をゆっくりとサイクリングする。

140kmのスタート地点、国頭村の道の駅ゆいゆい国頭までおおよそ30km。交通量の少ない海岸線をゆっくりとサイクリングする。

7時過ぎにスタート地点に到着するが、既に数百台の自転車が場所取りのために整列されていた。しかし、スタート順はあまり問題ではない。焦る必要もない。 チャンピオンクラス210kmの通過後に私達140kmのスタートが開始される。

チャンピオンクラス210kmの通過後に私達140kmのスタートが開始される。

450人以上の選手が一斉にスタート地点へ移動。 スタート地点に整列し、クリートを嵌めると集団に緊張がはしり一瞬の静寂が支配する。

スタート地点に整列し、クリートを嵌めると集団に緊張がはしり一瞬の静寂が支配する。

9時ちょうどにツール・ド・おきなわ2016 140kmの幕が切って落とされた。

スタートして6kmほど、普久川ダムの上りが始まるまでは選手の位置取りのため集団は不安定だ。落車やトラブルに巻き込まれるのを防ぐために、なるだけ先頭付近に上がってゆく。

1回目の振るい落としポイント、距離7.2km、標高325m、平均勾配4%の普久川ダムの上りに突入。平均勾配だけみると大したことは無い気がするが、勾配は緩急を繰り返し上ってゆくのでインターバル走をしている感じだ。気が抜けない。

1回目の上りは一昨年、昨年と比べ楽に生き残ることができた。

この日に向けて苦手な上りを強化してきた成果だろうか?

少し安心する。

沖縄本島、最北部の国頭村 奥に向かって北上する。

この周辺はレース自体の動きも少なくまったりとのんびりペースで集団は進む。時折集団先頭へ上がりレースの雰囲気を十分楽しむ。

スタートして1時間後、35km地点。

100kmクラスのスタート場所を通過する。100kmクラスに出場するチームメイトに頑張っている姿を見てもらうために、出来るだけ集団前方に駆け上がる。

頑張れー!

奥の集落を過ぎると10kmほど海岸線の平坦路が続く。

2回目の普久川ダムの上りに向け、集団は40km/hを維持しながら着実に進んで行く。

昨年は2回目の上りで集団から切れてしまった。 今年はなんとしても生き残りたい。

今年はなんとしても生き残りたい。

いよいよ決戦の時が近づいてくる。

緊張する。

生き残れるのだろうか。。。

いよいよ冬到来?

今年は異常なほど温かい日が続いていますが、季節は確実に冬へと向かっています。

最低気温を見ると、今週からいよいよ少しづつ寒くなるようですね。

寒さへの準備はお済みですか?

体を動かせば身体の中心は温かくなりますが、

自転車の場合、頑張れば頑張るほど速度が上がり、風速の影響で手先、足先が冷たくなりがちです。

頑張るサイクリストは身体の防寒はそこそこで良いのですが、末端の防寒には気を使った方が良いです。

手先、足先の防寒を確りおこなっていると、意外に寒風の中でも快適に走れるものです。北風に負けず今年の冬はドンドン乗り込んで行きましょう。

当店のお薦めアイテムをずらり揃えております。

当店のお薦めアイテムをずらり揃えております。

ご来店をお待ちしております。

ロングショップ練

今日は久々のロング ショップ練でした。

初めての方の参加もあり、暑くもなく、寒くもない絶好(?)の天気のなか予定通り100km走ってきました。 先週のツール・ド・沖縄を走った方も何名か参加されましたが、本当のレースに馴染んだ身体にはショップ練の100kmは物足りなさを感じられていたように思います。

先週のツール・ド・沖縄を走った方も何名か参加されましたが、本当のレースに馴染んだ身体にはショップ練の100kmは物足りなさを感じられていたように思います。

身体は大したモノで、高強度で何度か走ると最初はキツク感じていても徐々にその強度に慣れてしまうモノです。

身体は大したモノで、高強度で何度か走ると最初はキツク感じていても徐々にその強度に慣れてしまうモノです。

そして、一人で走るよりもちょっと自分より走力がある人と走った方が目標が見えて知らず知らずのうちに頑張れます。 の~んびり走るのももちろん気持ちの良いサイクリングを楽しめますが、ちょっと頑張って走ってみると、また違った風景、世界が広がってゆきます。

の~んびり走るのももちろん気持ちの良いサイクリングを楽しめますが、ちょっと頑張って走ってみると、また違った風景、世界が広がってゆきます。

一緒にちょっと頑張った走りを楽しんでみませんか?

次の週末もショップ練予定してます。ご都合が合えばご参加ください。

Rolf PRIMA

Rolf PRIMA(ロルフ プリマ)の取り扱いを開始しました。

独自の設計思想、ペアスポークで先ず見る者をあっと驚かせるその容姿。 Rolf PRIMA(ロルフプリマ)ホイールの最大の特徴は、『We build the wheels we want to ride. 』を貫き、全てのインハウスのビルダー(社員)が受注してから組上げる、ハンドビルドのオーダーシステムを採用しているところです。

Rolf PRIMA(ロルフプリマ)ホイールの最大の特徴は、『We build the wheels we want to ride. 』を貫き、全てのインハウスのビルダー(社員)が受注してから組上げる、ハンドビルドのオーダーシステムを採用しているところです。

そのため、受注を受けてから1カ月ほど納期まで要しますが、確実にお客様の仕様に沿ったホイールを手元に届けることができます。

スポーク数が極端に少ないペアスポークシステムを採用していますが、Rolf PRIMAの特徴はそればかりではありません。

フロントハブは、左右フランジ間85mmのワイド仕様。

また、リアハブフランジは、スプロケと反対側がラージサイズになっており、これもペアスポークを支えるロルフプリマ社独自の専売特許となっています。

また、スプロケ側のフランジは微妙に中心側に湾曲しており、スポークに余分なストレスを与えない構造になっています。 それにより、オチョコ量は最小限に抑えられ、振れが出にくい精度の高さに結び付いています。Rolf PRIMAは単なる見かけだけでなく、随所に考え抜かれた技術の結集がハードユーザーが最も驚かされるホイールの優秀性を作りだしているのです。

それにより、オチョコ量は最小限に抑えられ、振れが出にくい精度の高さに結び付いています。Rolf PRIMAは単なる見かけだけでなく、随所に考え抜かれた技術の結集がハードユーザーが最も驚かされるホイールの優秀性を作りだしているのです。

今月中の期間限定になりますが、

皆様にそのRolf PRIMAの優秀さを体感していただくために試乗用ホイールを準備いたしました。(試乗していただく場合、身分証明の提示と試乗後の感想を書いていただきます。)

準備したホイールは

Eos3カーボンクリンチャー 重量:1295g 価格:330,000円(税別)

Elanアルファアルミクリンチャー 重量:1335g 価格:149,000(税別) の二つです。

の二つです。

どうぞ、この機会にRolf PRIMAの性能をお確かめください。

※本記事は先頭固定表示になっています。最新記事はスクロールください。

11月20日(日曜)はショップ練をおこないます。

◆20日(日曜)、当店7時集合~12時終了 ロード走行会

・対象者:中級者~ ・走行距離:100㎞程度(熊本市、金峰山方面コース)

久々のロング ショップ練です。

秋真っ盛り、爽快な風を感じながら走りましょう!

ツール・ド・おきなわ2016 140km結果

BIK EFIT のすゝめ

サイクリングイベントや自転車レースも一区切りついて、少しのんびりされている方も多いと思います。

冷たい木枯らしも吹き始める季節、外に出るのも億劫になりがちです。

そんな時期こそ、来シーズンに向けてご自身のポジションを今一度見直されてみては如何でしょうか?

以前は登れなかった急こう配、思うようにタイムを稼げなかった坂、長距離走った時の膝や腰の痛み、BIKE FITはそれぞれの悩みを解決できる一番近道になるかもしれません。

ご自分では確認できないライディングの癖や、左右の体や脚の使い方の違いを認識していただき、各種のWedge(ウェッジ)で適正に補正してゆきます。

ご自分では確認できないライディングの癖や、左右の体や脚の使い方の違いを認識していただき、各種のWedge(ウェッジ)で適正に補正してゆきます。 BikeFitの大まかな流れとして

BikeFitの大まかな流れとして

◆ライダーの側面から

〇 膝の角度を測り適正なサドル高を導き、サドルの前後位置、サドルの向き、

〇 クリートの前後位置、

◆ライダーの前面からのフィティングとして

〇 足のローテーション、足の傾き、左右脚長、スタンス、ペダリング時の膝の軌跡

◆ライダーの状態を確認し

〇 ステムの長さ、ハンドル上下、ブラケット向き

を適正位置へ導き出してゆきます。

本来なら、今までなら、ここまでの一連の作業で従来のBIKE FITは終了なのですが、

本来なら、今までなら、ここまでの一連の作業で従来のBIKE FITは終了なのですが、

当店ではその次のステップまで踏み込んでご依頼いただいたライダーに最新のフィティングをご提案いたします。

フィティングは基本的に、より良いライディングのポジションを導きだすものですが、いくら最適なポジションになったとしても(最適なポジションを真似たとしても)ライダーがどの部位の筋肉を使って姿勢と動作を作り出しているのかが重要なところなのです。

形だけ真似しても中身(身体)が伴っていないと上辺だけのフィティングになってしまいます。ライダーが使うべき筋肉を使うべきタイミングで適切に使えるようになってこそ当店が提唱するフィティングと言えます。

ペダリングモニターシステムや補助機材を用い、ご依頼いただいているライダーがより良い体の使い方ができるようご提案しております。

来シーズンに向けてご自身のポジションを今一度見直されてみては如何でしょうか?クロスロードバイシクルが提唱するBIKE FITのご依頼、お待ちしております。