2015 九州Heaven Ride 終えることができました。

しばらくは気が抜けて、抜け殻になりそうです。(笑

参加者の方々はライド中にも多く写真を撮っていただいています。

インスタグラムの#kshr2015のタグにて見ることができます。

どうぞ参加者の視線からのフォトをご堪能ください。

インスタグラムリンク⇒ #kshr2015

昨日はお店をお休みしてMTBツーリングを開催してきました。

その昔、MTBが未だ黎明期だったころ、ATBとも呼ばれていた。ATBとはオール・テレイン・バイク、あらゆる地形に対応できる自転車と言ったところだろうか。

MTBの本来の楽しみとは、決められた整備されたコースをぐるぐる回るのではなく、普段では入れない大自然の中にライダーを運んでくれる、自由へ導いてくれることだ。

今回のツーリングはそんなMTBの醍醐味を存分に楽しんでいただきたく、九州の山地にあるキャンプ場を拠点に林道や登山道、廃道を使いツーリングしてきました。

フィールドへ出る前にまずは基本を復習です。

車輪の抜重を意識して小さい丸太を越えていきます。

滑り易い激坂。

サドルの前方に座り、前加重になりながら後輪のグリップ力を確保してペダリングすると上れます。

同じ坂を使って今度は下りの練習。

同じ坂を使って今度は下りの練習。

より実践的なところでリアブレーキを効かせながらコーナーリングしてゆく走法を反復練習。

一通り基本を押さえた後はいよいよフィールドに突入です。

一通り基本を押さえた後はいよいよフィールドに突入です。

紅葉も終わりがけ、落ち葉が降り積もったシングルトラックを進んで行きます。

木の根が張ったギャップを越え、

木の根が張ったギャップを越え、 岩がゴロゴロの林道をワイワイ言いながら進んでいると

岩がゴロゴロの林道をワイワイ言いながら進んでいると メンバーの一人がパンク。

メンバーの一人がパンク。

皆で手助けしながらパンク修理。

少しの休憩にもなります。あれこれ言い合いながら修理中も笑いが絶えません。

時には橋も掛からぬ沢を渡り、日頃の日常とは違う非日常の時間と空間を思う存分楽しんできました。 時には街の喧騒を離れ、大自然の中で心と体を開放することも重要ですね。

時には街の喧騒を離れ、大自然の中で心と体を開放することも重要ですね。

リフレッシュされ、皆さんイイ顔してます。 次回、今年の冬はスノーライドを企画してます。

次回、今年の冬はスノーライドを企画してます。

ご都合が合えばご一緒にいかがでしょうか?

大自然の中で大いに遊びましょう。

今朝のショップ練は平坦のち山岳コース。11月とは思えない温かい朝の陽ざしの中、9名で元気に走り出しました。

走行距離60kmでおおよそ1000m上る、走り応えがあるコースでした。

平坦こそ小グループに分かれて集団走行しましたが、上りに入るとそれぞれのペースで淡々と。

あまりの上りの連続に「途中で帰ります。。。」と言われる方が出るかもしれないと思いましたが、最後まで全員元気に走られました。

あまりの上りの連続に「途中で帰ります。。。」と言われる方が出るかもしれないと思いましたが、最後まで全員元気に走られました。

走った後は、お客様から頂いたお土産、しまなみ海道や沖縄のスウィーツに舌鼓をうちながら雑談に花を咲かせました。

さて、来週から少し寒気が下りてきて本格的な冬の到来の予感です。

ショップ練、もちろん開催します。寒くても快適に走れる防寒対策をお忘れなく。

目標とするレースやイベントへ向けて、皆さんはどのように調整、コンディショニングされているでしょうか?

日頃から体重や運動時の心拍、自転車の速度を計測している方は多いはず。

主観的な感覚に比べ、客観的な指標は調整をうまく運ぶ上で非常に為になる情報です。

私はそれらに加え、パワーメーターを活用しています。

パワーメーターとは自身が出している出力をリアルタイムで計測できる機器です。

心拍や速度は周りの環境(体調や風)に影響されやすいですが、パワーは今、自分自身が出している力であり、外的要因に左右されません。

極端に言えばパワー、イコール、速さと言っても過言でないかもしれません。

そして、このパワーを計測することにより様々な事柄が分かってくるのです。

幾つか紹介すると

・今、出している自分の出力

・自分の脚質(短距離高強度が強いのか、長距離中強度が優れているのか等々)

・練習した時の体が受けるストレス

・その日の練習の質

・長期における練習量

・短期における疲れ度合

・コンディショニング(調整方法)

今まで感に頼っていた調整方法が数値的に簡単に判断できます。

例を挙げるとすると(今年のツール・ド・おきなわ へ向けた調整)

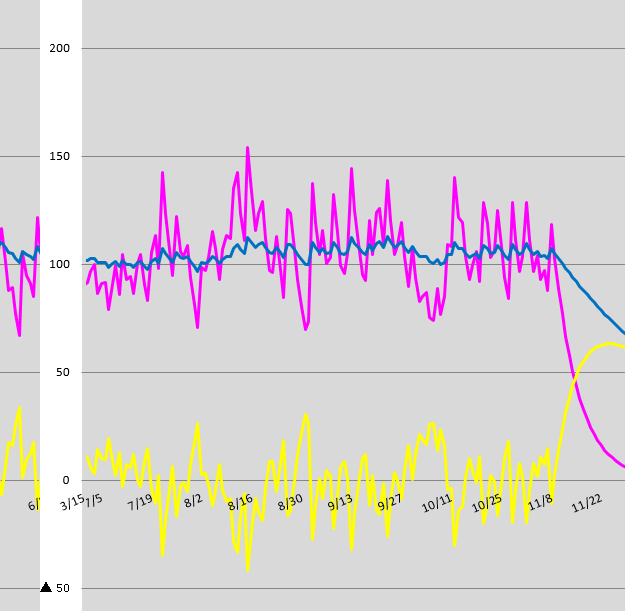

下のグラフの赤い線が短期間の体に受けたストレスです。ノコギリの歯のようになっているのは2、3日に一度高強度のトレーニングを実施していたからです。そして、青い線が長期間の練習量の推移グラフです。お盆過ぎから100をコンスタントに超え続けていることがわかると思います。

最も参考にしているのが、黄色の線。TSS(トレーニングストレスバランス)です。ゼロを基準にしてマイナス(▲)が疲れが蓄積している事を示します。プラスの方に振れているとリフレッシュしている証拠です。

ツール・ド・おきなわ 一か月ほど前に一度疲れをピークに持っていき、その後回復を図っています。そして週に1度、2度の高強度のトレーニングを入れて再び体に刺激を入れています。一週間前からは疲労を完全に抜くために練習量を落としています。しかし、青い線(長期的な練習量)は100を切っていません。100を切り始めると練習量が足りてなく、体力の後退期に入る可能性があります。

疲れを抜きつつ、練習量を確保、そして黄色の線(コンディション)をプラスへ導いいてゆく。難しいと思われるかもしれませんが、パワー計測機があれば簡単に算出することができます。

貴方のパフォーマンスを次の次元ににステップさせる画期的なアイテムです。

機材スポーツの自転車だからできるアドバンティッジを利用しない手はありません。

今後のトレーニングや戦術への活用。

今、レース中に得たデータを見返しています。 上のグラフが1回目の普久川ダムへの上り、下が2回目の上りです。

上のグラフが1回目の普久川ダムへの上り、下が2回目の上りです。

赤いグラフをよく見てみると、黒丸で囲んだ部分が上と下で大きく違うことが分かると思います。

そう、アタックがかかったポイントです。1回目は先頭付近で進んでいたのでパワーの変動はあまりありません。2回目は後方に下がっていたので集団がペースアップした時に対応する必要があり無理に高出力を出しています。その結果、数分後にはパワーが極端に落ちているのが見て取れます。少し下り、補給箇所で一旦追いつこうとするが結局離されて(千切れて)しまいます。

じゃあ、どうすれば良かったか?どんなとレーニングをすれば克服できるか?

おのずと道は開けてきます。やり方が分かってくるはずです。

今回ご紹介したのは、ほんの一例です。

使い方によったらまだまだ様々なデータやトレーニング手法に利用できます。

貴方のパフォーマンスを次の次元ににステップさせる画期的なアイテムです。

機材スポーツの自転車だからできるアドバンティッジを利用しない手はありません。

レース走行中の写真を数多く撮ってきました。

少しでも雰囲気を楽しんでいただけたら幸いです。

メイン会場、名護市21世紀の森体育館前のブース。前日のサイクリング大会や明日の参加選手で大いに賑わう。

レース当日、140kmは国頭村道の駅からスタート。スタートまでの時間、仲間と談笑しリラックスに努める。

さぁ、いよいよスタートまでのカウントダウンが始まる。緊張する一瞬だ。

一回目の普久川ダムの上りを過ぎると集団は少し落ち着いた。まだまだ100名近い選手が生き残っている。

一回目の普久川ダムの上りを過ぎると集団は少し落ち着いた。まだまだ100名近い選手が生き残っている。 集団の後方に位置取り体力の温存に努める。

集団の後方に位置取り体力の温存に努める。 沖縄本島最北端の「奥」へ。レースでないなら最高のサイクリング日和である。

沖縄本島最北端の「奥」へ。レースでないなら最高のサイクリング日和である。

「奥」を通過すると視界は広がり道は海岸線の平たん路になる。青い空と青い海。二回目の上りに向けて補給を十分に獲る。集団は落ち着いたままだ。

「奥」を通過すると視界は広がり道は海岸線の平たん路になる。青い空と青い海。二回目の上りに向けて補給を十分に獲る。集団は落ち着いたままだ。

普久川ダムの上り切る手前で集団から離脱してしまった。脚の合う選手達とローテーションをし距離を伸ばす。

切れた者同士、お互いに励まし声を掛け合いながらペダルを踏む。この時だけの仲間、連帯感が生まれる。

切れた者同士、お互いに励まし声を掛け合いながらペダルを踏む。この時だけの仲間、連帯感が生まれる。

最後の羽地ダムの上りでかりそめの集団はバラバラになり、私は一人抜け出す形になった。後は一人TTよろしくゴールを目指す。

最後の羽地ダムの上りでかりそめの集団はバラバラになり、私は一人抜け出す形になった。後は一人TTよろしくゴールを目指す。

ゴール手前5kmほどで100km参戦の小集団に抜かれる。

ちょっと頑張ればその集団に着いていけるのだが、カテゴリーが違うので、マナー的に良くない。10mほど距離を開けてゴールまで向かった。

ちょっと頑張ればその集団に着いていけるのだが、カテゴリーが違うので、マナー的に良くない。10mほど距離を開けてゴールまで向かった。

スプリントを開始し、あっという間に見えなくなる。

今年の ツール・ド・おきなわ は終わった。4時間20分55秒、36位。

順位はびみょうだが、次に繋がる感触を得ることができたレースだった。まだまだやれる。 レースでしか体験できない感覚と時間を楽しみに、共に走る選手や仲間と共有しに来年もまた走ろう!と誓った 今年のツール・ド・おきなわ でした。

レースでしか体験できない感覚と時間を楽しみに、共に走る選手や仲間と共有しに来年もまた走ろう!と誓った 今年のツール・ド・おきなわ でした。

第27回ツール・ド・おきなわ に参加してきました。

結果は昨年より7分ほど早いタイムでしたが36位ゴールでした。順位的にはぼちぼちでしたが、次につながる感触を得ることができました。

【競技結果/市民レース140km】:http://www.tour-de-okinawa.jp/2015/pdf/004_results1.pdf

ツール・ド・おきなわ

はロードレースの最終戦の位置づけで全国各地から脚力自慢が集う、自転車の甲子園ともいわれている。

50km、100km、140km、210kmのカテゴリーがあり、自分の実力や目的に合わせて挑戦することができる。しかし、距離が短いからと言ってレベルが低い訳ではない!

そのカテゴリーでトップを狙う、ある意味そのクラスのチャンピオンが集ってくるのだ。

私が挑戦したのは140kmのクラス。JBCFのE1クラスの選手がゴロゴロと参戦している。このレースの要はなんといっても普久川ダムへの上りだ。昨年の苦い経験をもとに、ここ2ヶ月、上りを重点的に練習してきた。

スタートして5km足らずで一本目の普久川ダムへの上り。タイム的に17、8分。昨年と違い余裕でこなすことができた。やはり練習は裏切らない。

その後、沖縄の北端を50kmほどぐるっと一周して、二回目の普久川ダムへの上りに突入するのだが、ここで補給と脚を残す、力を使い過ぎないことが大事だ。

気温は高くなり知らず知らずのうちに大量の汗をかいている。二回目の上りに備え水とスポーツドリンク、補給食を多めに摂る。脚攣りは致命的になる。

徐々に勾配がきつくなりペースが増す。まだまだ余裕がある。先頭は手に届く範囲だ。よし、脚を使い過ぎないように、余力を残すために少しづつ後ろへ下がろう。

頂上の少し手前で集団後方にあえて位置した。

が、集団のペースが意に反して上がった。(気がした)

集団から少し離される。

ヤバイ。

追いつかないと取り残される!

ダンシングを多用して、なんとか集団に追いつこうとするが思ったように脚に力が入らない。

くそっ!

集団、ペースを落とせ、緩めろ、と心の中で念じるが、どんどんと差が広がって来る。ダムの上り返しでオフィシャルの補給ポイントがある。先頭集団のほとんどがそこでボトルを補給する。

ペースが緩む。

ここで追いつかないとレースに残れない。全力でペダルを踏む。

追いつく、もう少しで追いつく。

そう思った瞬間、集団は再びスピードを上げて下りに突入した。

あっ、行ってしまったか。

今年のツール・ド・おきなわ はここで終わってしまった。残りの距離は先頭集団から千切れた選手とローテーションをしながらゴールを目指す。

あそこで集団の前に位置していたなら。あそこでもう少し踏めていたなら。

気持ち的に余裕があっただけに残念で仕方がない。

カーボンを知り尽くしたグラファイトデザインだからこそ成し得た異素材の融合

METEOR HYBRID(メテオ ハイブリッド)を納車させていただきました。 6061-T6 アルミ合金をメイン素材に採用し、要となるカーボンパーツに上位モデルと同グレードのカーボンを使用することにより、レーシング性能と快適性を実現。

6061-T6 アルミ合金をメイン素材に採用し、要となるカーボンパーツに上位モデルと同グレードのカーボンを使用することにより、レーシング性能と快適性を実現。

グラファイトデザインが長年積み重ねてきた設計理論と経験を基に、素材の特徴を最大限に考慮し導き出した、拘りのジオメトリーと、フロントフォークそしてシートテーにMETEORのカーボンパーツを使用することにより、『METEOR のDNA』を体感できるレーシングフレームに仕上がっています。

T田様ありがとうございます。

今後、さらにサイクルライフを加速されることを楽しみにしております。